○○町の○○○科クリニック。リフレッシュルーム楽(gaku)です。

治療方針policy&FAQ

治療方針

リフレッシュルーム楽(gaku)の施術は基本的に捻挫など原因が明確な損傷で、患部の適切な治療で完治するものは施術の対象としていません。但し、痛みの逃避姿勢などにより周辺筋の拘縮が生じ新たな痛みを発症ものや、損傷を繰り返す恐れが有るものについては施術対象とします。例えばギックリ腰の後に慢性の腰痛になるものや、ギックリ腰を繰り返さないように患部周辺の関節の可動性をよくするなどの予防的な施術を行うことです。

慢性の肩こり腰痛・膝や足の痛み・腕が上がらない足が上げにくい・手足がシビレなど故障原因が不明確で治りにくい、また症状を繰り返すものを施術の対象としています。例えば、職場の環境や作業内容、ご高齢の方では筋力低下や関節の機能障害により日常生活の活動範囲で生じるもの、繰り返し運動のスポーツ損傷、習慣や姿勢による痛みやシビレなど原因が明確でなく治癒し難いものを施術の対象としています。

当院では骨格機能系(関節・靭帯・筋腱)の機能を修復させ、痛みなどの悩みを解消します。施術の時間は80分を目安にしていますが、症状により時間が超過しても料金は同じです。

治療の流れについて

-

初診

受付カードの記入、名前・住所・年齢連絡番号や人体図に痛い部位に○を記入してもらう程度で簡単です。 -

問診

現在の症状、治療に対してのご希望などをお伺いします。 -

検査

腕を上げたり脚を上げる前屈み後ろに反る側屈など体を動かして痛みを再現したり、触診では圧痛などを見ます。 -

施術

筋肉を柔軟にする手技療法や、関節の可動性を改善するためのモビリゼーションや骨盤などの矯正など症状や年齢性別によって施術内容は異なりますが、関節・靭帯・筋腱の機能を修復します。 -

施術後の検査

最初の痛みの再現をし症状が改善されているかの確認をする。 -

施術終了

日常注意してもらうことや、自宅にて自分で出来る簡単なストレッチや体操などご指導します。

カイロプラクティックについてCHIROPRACTIC

カイロプラクティックの歴史・定義・効果適用・骨格系のについて・カイロプラクティックの特徴について

歴史

人類最古の文書といわれるパピルス(B.C2500年〜1500年)の中で、手により背骨を刺激して病気を治す治療方法が記録に残っている。古代エジプト人やメソポタミヤ人などによって、この手技による治療が活用されたといわれる。これが現在医学の源流であり、カイロプラクティックの源流でもあるといわれる。現在のカイロプラクティックの創始者ダニエル・デビット・パーマーはカナダ生まれのアメリカ人でありもともと磁気療法家であった。彼の召使のハーベイ・リライドが仕事で重い荷物を担ごうとした時、突然背中に異常な音がした。その後次第に聴力が低下し遂に難聴となった。D.D.パーマーが、彼の背中に、異常な隆起があることに気づき、この脊椎を矯正したところ次第に難聴が回復した。それ以降脊椎の異常と疾病の関係について研究に没頭したといわれ、D.D.パーマーにより1895年にカイロプラクティックが世に発表された。カイロプラクティックは、ギリシャ語のカイロ(Cheir手)プラクティコス(Prakticos技)の二つの用語を組み合わせた(Chir・Practic手技)と命名された。

人類最古の文書といわれるパピルス(B.C2500年〜1500年)の中で、手により背骨を刺激して病気を治す治療方法が記録に残っている。古代エジプト人やメソポタミヤ人などによって、この手技による治療が活用されたといわれる。これが現在医学の源流であり、カイロプラクティックの源流でもあるといわれる。現在のカイロプラクティックの創始者ダニエル・デビット・パーマーはカナダ生まれのアメリカ人でありもともと磁気療法家であった。彼の召使のハーベイ・リライドが仕事で重い荷物を担ごうとした時、突然背中に異常な音がした。その後次第に聴力が低下し遂に難聴となった。D.D.パーマーが、彼の背中に、異常な隆起があることに気づき、この脊椎を矯正したところ次第に難聴が回復した。それ以降脊椎の異常と疾病の関係について研究に没頭したといわれ、D.D.パーマーにより1895年にカイロプラクティックが世に発表された。カイロプラクティックは、ギリシャ語のカイロ(Cheir手)プラクティコス(Prakticos技)の二つの用語を組み合わせた(Chir・Practic手技)と命名された。

WHOでの定義

・・・・WHOでは「カイロプラクティックは筋骨格系の障害とそれが及ぼす健康全般への影響を診断、治療、予防する専門職である。関節アジャスメント(脊椎マニピュレーション)による徒手治療を特徴とし、特にサブラクセーションに注目する。」と定義する。・・・・サブラクセーションとは、関節面の接触は保たれているが、運動分節の配列や運動機能の変化している状態を指す。医学的な亜脱臼とは異なり、カイロプラクティック独特の用語です。

効果・適用

- 効果

・・・・筋肉や関節の機能障害によるからだの痛み、「肩こり・腰痛・膝の痛み」などからだのトラブルの治療や予防に効果があります。他に骨盤脊椎のゆがみを正常に戻すことにより神経系の機能も改善し、ひいては健康全般への効果、きれいな姿勢と健康でストレスに強いからだをつくります。

- 適用

●慢性的な腰痛 ●首・肩のこり ●冷え性・むくみ ●ギックリ腰 ●寝ちがい ●膝の痛み ●手・足のシビレ ●五十肩 ●手足の痛み ●その他関節の痛み ●背中が痛い・重い ●肩こりからくる頭痛耳鳴り

歯茎の腫れ●全身疲労

骨格系について

骨格からだの仕組みについて

人間の骨の数は、新生児では約350個ですが、成長すると途中いくつかの骨が融合し206個になります。男性では18歳、女性では15歳くらいでそれは完了する。これらの骨と骨との連結を関節と呼び、頭蓋の縫合などは動かない関節に分類される。関節周囲には関節軟部組織(靭帯・関節包などで構成)で骨と骨を強く結合している。これが損傷すると捻挫です。この関節には必要範囲内で可動域があり、骨格筋の収縮により、関節を動かすことが可能になっている。このとき反対に伸ばされる筋肉を拮抗筋といいます。これらの筋肉はどの関節にも対でついており、特に肩関節では、ローテーターカフという腕を振り回すことが出来る筋肉群があります。この肩関節は構造が複雑で故障を起こりやすい部位といわれます。人間の骨格をヨットにたとえると、マストが骨、ロープが筋肉といわれます。これらが1つでもバランスを崩すとヨットはコントロールできなくなります。人間のからだでは、ゆがみが起こりからだの動きが悪くなる(腕が上がらない首が回らないなど)、肩こり腰痛などからだの痛みにもなります。人間のからだは繰り返し運動には強いが(歩いたり走ったり)逆に静止の姿勢を保つのは苦手といわれます。同じ姿勢を長時間すると肩こり腰痛になるのはそのためです。

人間の骨の数は、新生児では約350個ですが、成長すると途中いくつかの骨が融合し206個になります。男性では18歳、女性では15歳くらいでそれは完了する。これらの骨と骨との連結を関節と呼び、頭蓋の縫合などは動かない関節に分類される。関節周囲には関節軟部組織(靭帯・関節包などで構成)で骨と骨を強く結合している。これが損傷すると捻挫です。この関節には必要範囲内で可動域があり、骨格筋の収縮により、関節を動かすことが可能になっている。このとき反対に伸ばされる筋肉を拮抗筋といいます。これらの筋肉はどの関節にも対でついており、特に肩関節では、ローテーターカフという腕を振り回すことが出来る筋肉群があります。この肩関節は構造が複雑で故障を起こりやすい部位といわれます。人間の骨格をヨットにたとえると、マストが骨、ロープが筋肉といわれます。これらが1つでもバランスを崩すとヨットはコントロールできなくなります。人間のからだでは、ゆがみが起こりからだの動きが悪くなる(腕が上がらない首が回らないなど)、肩こり腰痛などからだの痛みにもなります。人間のからだは繰り返し運動には強いが(歩いたり走ったり)逆に静止の姿勢を保つのは苦手といわれます。同じ姿勢を長時間すると肩こり腰痛になるのはそのためです。

カイロプラクティックの手技

カイロプラクティックはこう考えて治療しています

左図真ん中の図は脊椎を横から見た図S時カーブがあります。右の図は脊椎を前から見た図です。これら脊椎は下から仙骨・腰椎・胸椎・頚椎で構成されます。この脊椎の歪み(サブラクセーション)により椎間孔(各椎骨の神経の出口)で神経が圧迫される傾向があります。その圧迫により自律神経伝達機能を低下させる。結果圧迫された神経の支配下にある組織や器官の一部、または全部に機能低下を起こしたり、器質的疾患状態を起こしやすいといわれます。カイロプラクティックでのアジャスト(指または手掌を用いて、背骨その他骨を正常な位置に戻すための瞬間急圧による矯正)により、神経の流れを正常に戻し組織機能を回復させる。カイロプラクティックの発展に伴い、先の脊椎にとどまらず四肢のテクニック(関節の可動性や歪みの改善)も知られるようになりました。脊椎の矯正しても、下肢のバランスが悪いと再び同じ部位にサブラクセーションを起こす。この考え方からも、からだ全体の歪みの矯正が必要になったと思います。カイロプラクティックの手技は姿勢や関節の動きを良くすることで、腰痛や肩こりその他の疼痛に直接効果を発揮します。

トリガーポイント療法

イギリスのカレッジホスピタル大学臨床研究部長であるThomas Lewisによる1938年の報告が、関連痛(トリガーポイント療法)というものに対する草分け的な研究いえます。この研究では、筋肉に微量の生理食塩水を注射し、これによりからだのどの部分に痛みを感じるか(関連痛)を研究したものである。実験では生理食塩水を使い筋肉に硬結を発生させていますが、日常生活ではストレスなどにより筋肉内部に同じように硬結ができる。この部分を指で圧迫すると離れた所に痛みが起こる、いわゆる関連痛が発生します。したがって押すと痛みが発生することから、ここをトリガーポイントと呼ぶようになりました。治療では、痛みを感じる(関連痛部位)からトリガーポイントを推測したり、ストレッチや触診により直接トリガーポイントを見つけることがあります。トリガーポイント(硬結)をとるため、圧迫維持、マッサージにて圧迫部位の痛みが消失すると、関連痛もなくなります。痛く感じるところにマッサージをしてもシップをしても改善しないのはそのためです。

イギリスのカレッジホスピタル大学臨床研究部長であるThomas Lewisによる1938年の報告が、関連痛(トリガーポイント療法)というものに対する草分け的な研究いえます。この研究では、筋肉に微量の生理食塩水を注射し、これによりからだのどの部分に痛みを感じるか(関連痛)を研究したものである。実験では生理食塩水を使い筋肉に硬結を発生させていますが、日常生活ではストレスなどにより筋肉内部に同じように硬結ができる。この部分を指で圧迫すると離れた所に痛みが起こる、いわゆる関連痛が発生します。したがって押すと痛みが発生することから、ここをトリガーポイントと呼ぶようになりました。治療では、痛みを感じる(関連痛部位)からトリガーポイントを推測したり、ストレッチや触診により直接トリガーポイントを見つけることがあります。トリガーポイント(硬結)をとるため、圧迫維持、マッサージにて圧迫部位の痛みが消失すると、関連痛もなくなります。痛く感じるところにマッサージをしてもシップをしても改善しないのはそのためです。操体法

創設者は、橋本敬三(1897年〜1993年)明治30年生まれ、新潟医専卒業⇒東北帝大にて生理学を専攻⇒函館民間病院に赴任いくつかの病院をへて⇒昭和16年仙台にて「温古堂医院」開設する。函館在任期間中に、伝統的に行われていた療法にヒントを得て、操体法という画期的な健康法・治療法を確立した。操体とは、単なる運動や体操とは違って、立って動き回る人間にとって、基本的な人体構造の仕組みとして筋肉と骨格に着目し、誤りなく体をあやつり、動かすことを総称したものである。歪みのない体を維持することを操体と言い、これを具体的に体系化したものが操体法である。体の歪み⇔病気の関連は操体法の考え方です。具体的に例えば、仰向けに寝て両膝を立てその膝を左右に倒す。左右に倒しやすい倒しにくいの違いがあれば体が捻れています。操体法で操作を繰り返すとゆがみは解消します。無理なく何歳でも適用できるところも画期的な治療だといえます。橋本敬三先生が長寿であったのも操体法があったからかもしれません。

創設者は、橋本敬三(1897年〜1993年)明治30年生まれ、新潟医専卒業⇒東北帝大にて生理学を専攻⇒函館民間病院に赴任いくつかの病院をへて⇒昭和16年仙台にて「温古堂医院」開設する。函館在任期間中に、伝統的に行われていた療法にヒントを得て、操体法という画期的な健康法・治療法を確立した。操体とは、単なる運動や体操とは違って、立って動き回る人間にとって、基本的な人体構造の仕組みとして筋肉と骨格に着目し、誤りなく体をあやつり、動かすことを総称したものである。歪みのない体を維持することを操体と言い、これを具体的に体系化したものが操体法である。体の歪み⇔病気の関連は操体法の考え方です。具体的に例えば、仰向けに寝て両膝を立てその膝を左右に倒す。左右に倒しやすい倒しにくいの違いがあれば体が捻れています。操体法で操作を繰り返すとゆがみは解消します。無理なく何歳でも適用できるところも画期的な治療だといえます。橋本敬三先生が長寿であったのも操体法があったからかもしれません。関節モビリゼーション

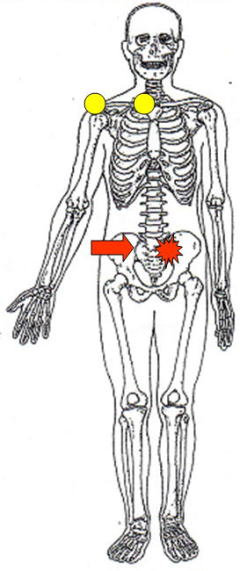

関節モビリゼーションとは、生理学手的運動(自分で動かせる関節運動)と解剖学的運動(誰かの力をかりて動かせる関節運動)もちろん後者の方が動きは大きくなります。その動かせる限界の差が関節の遊びであり、これを副運動と言います。人が運動をスムーズに行うためには、この副運動が大変重要です。この関節の遊び(副運動)の機能を回復させる手技療法を関節モビリゼーション(Joint mobilization)あるいは関節マニピュレーション(Joint manipulation)とも言います。欧米の理学療法やオステオパシー、カイロプラクティックなどの垣根を越えて発展した徒手医学療法であり、最近では筋エネルギーテクニックと併用することにより効果を上げています。日本では理学療法分野で、関節運動学的アプローチ(AKA)が開発され広く知られるようになった。関節モビリゼーションもカイロプラクティックも、目的とする関節の可動性を良くすることは同じですが、カイロプラクティックでは瞬間急圧をターゲット関節に加えるのに対し、関節モビリゼーションは緩やかに関節に動きをつけていくテクニックです。時間はかかるがより安全なテクニックと言えます。具体的には、右骨格図で左の腰に痛みがある場合、右矢印の関節が硬くなっていることがあり、これを運動減少(hypomobile)といい、 疼痛のある関節を運動過多(hypermobile) といいます。図に示す黄色い○は鎖骨の関節です。この関節が硬くなると、腕が上がらない首が動かない、また肩こりの原因にもなります。体にはいくつもの関節がありどの部位でも同じことが起こります。このような場合は、いくらマッサージをしても効果はありません。疼痛を起こしている関節はグラグラしています。これはその関節の上下または左右の周辺の関節が固まって動かないため、当該関節に負荷がかかり過ぎ(解剖学的運動を超えたストレス)関節を固定する靭帯関節包が損傷した状態です。左の表は副運動のグレードを0〜6の7段階の分けたものです。0.1.2ではモビリゼーションを行い、4.5.6は捻挫と同じでテーピングなどで動きを制限(固定)します。

| グレード | 関節の状態 |

| 0 | 強直 |

| 1 | 運動減少 |

| 2 | わずかに運動減少 |

| 3 | 正常 |

| 4 | わずかに運動過多 |

| 5 | 運動過多 |

| 6 | 不安定 |